NEWS

媒體報道商務部發(fā)布綠色貿(mào)易新規(guī),中國外貿(mào)突圍新賽道

發(fā)布時間:2025-11-06

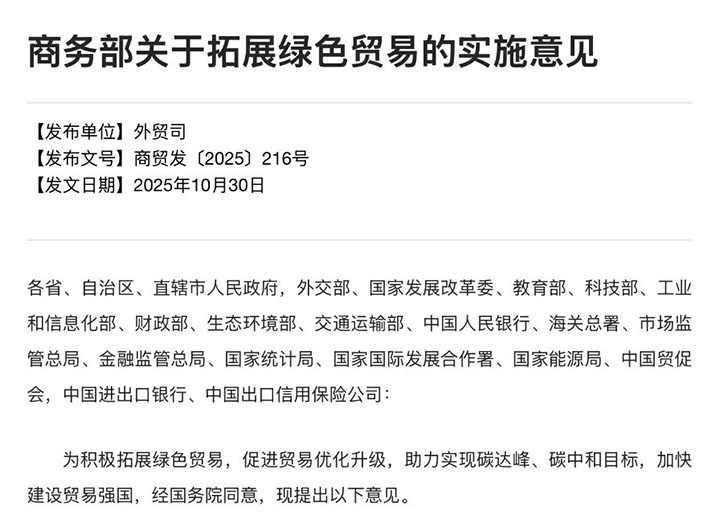

在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型浪潮下,綠色貿(mào)易正成為國際經(jīng)貿(mào)競爭的新焦點。近日,商務部發(fā)布《關(guān)于拓展綠色貿(mào)易的實施意見》(以下簡稱《意見》),圍繞產(chǎn)品碳足跡、碳定價、綠證綠電等關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出具體舉措,建立健全綠色貿(mào)易支撐保障體系。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,這一政策的出臺,不僅為中國外貿(mào)企業(yè)應對國際綠色壁壘提供了制度保障,也為推動產(chǎn)業(yè)鏈向綠色低碳升級注入新動力。面對國際綠色貿(mào)易新規(guī),建議外貿(mào)企業(yè)變被動應對為主動布局,加強低碳技術(shù)投入與供應鏈協(xié)同,將綠色合規(guī)壓力轉(zhuǎn)化為國際市場新優(yōu)勢。

日前,商務部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼在國務院政策例行吹風會上介紹,今年前三季度,風力發(fā)電機組及零部件增速超過30%;光伏產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)4年出口額超過2000億元;電動汽車出口量去年首次突破了200萬輛;鐵道電力機車、電動摩托車和自行車等綠色交通工具出口也保持著強勁增長。

然而,在全球共同推動綠色轉(zhuǎn)型的同時,新的貿(mào)易規(guī)則與壁壘也隨之浮現(xiàn)。對貿(mào)易產(chǎn)品或服務進行碳排放制約,近年來已經(jīng)成為國際綠色貿(mào)易壁壘的主要方式之一。

《意見》提出加快外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫建設。具體指出,要加快建設國家碳足跡因子數(shù)據(jù)庫,發(fā)布并持續(xù)更新電力碳足跡因子數(shù)據(jù),推進其他基礎(chǔ)能源和原材料碳足跡因子研究,為外貿(mào)企業(yè)核算產(chǎn)品碳足跡提供基礎(chǔ)。鼓勵有條件的行業(yè)、企業(yè)建設行業(yè)碳足跡因子數(shù)據(jù)庫。

北京中創(chuàng)碳投科技有限公司首席雙碳官孟兵站向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,碳足跡管理體系建設已在我國政策層面形成連貫布局。2024年5月,生態(tài)環(huán)境部等多部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》提出,依托國家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫,優(yōu)先聚焦基礎(chǔ)能源、大宗商品及原材料、半成品和交通運輸?shù)戎攸c領(lǐng)域發(fā)布產(chǎn)品碳足跡因子,建立國家產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫。

然而,國家數(shù)據(jù)庫建設仍面臨諸多系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。孟兵站表示,我國碳足跡因子數(shù)據(jù)庫建設已取得階段性突破,但在國際規(guī)則銜接、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、行業(yè)覆蓋廣度等方面仍存在短板。一是行業(yè)覆蓋存在結(jié)構(gòu)性短板,鋼鐵、鋁冶煉等納入CBAM重點征稅領(lǐng)域的行業(yè),數(shù)據(jù)庫僅覆蓋生產(chǎn)環(huán)節(jié)(范圍一、二),原材料開采、運輸?shù)确秶欧乓蜃尤笔А6菙?shù)據(jù)質(zhì)量控制體系比較薄弱,90%的中小企業(yè)仍依賴手工填報數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)溯源能力不足。三是國際互認機制尚未建立,核算標準、排放因子數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一。

推動數(shù)據(jù)庫國際互認,成為破解認可困境的重要路徑。倫敦大學學院教授梁希對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,目前因子庫很難得到國際認可,歐盟和英國主要認可長期服務他們的本地因子庫,比如Ecoinvent, Gabi等數(shù)據(jù)來源。中國除了自身建立因子庫,也應該深度參與國際合作,促成一些多國共同認可的因子庫。因子庫互認的工作也需要積極推動。

值得關(guān)注的是,碳足跡數(shù)據(jù)正從核算工具延伸為貿(mào)易金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)要素。《意見》也鼓勵金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控前提下,基于外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡核算、碳標識認證結(jié)果等豐富金融產(chǎn)品和服務。

上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,未來金融機構(gòu)設計風險模型需兩步走:要先建立碳足跡與違約風險的關(guān)聯(lián)函數(shù),將單位產(chǎn)品碳足跡納入客戶評級;再按碳足跡等級差異化定價,對低碳企業(yè)降低授信門檻。最大技術(shù)難點在于數(shù)據(jù)銜接與量化——企業(yè)碳足跡核算標準不統(tǒng)一,且碳足跡與財務風險的傳導路徑缺乏歷史數(shù)據(jù)支撐,難以精準建模。

我國已經(jīng)建成覆蓋發(fā)電、鋼鐵、水泥、電解鋁四大行業(yè)的全國碳市場,2027年全國碳市場將進一步擴大覆蓋范圍至八大行業(yè)。孟兵站表示,根據(jù)歐盟“碳關(guān)稅”相關(guān)規(guī)則,我國碳市場定價機制將幫助相關(guān)企業(yè)在一定程度上對沖購買CBAM證書的成本,但是由于我國碳市場仍處于建設初級階段,配額分配的市場化機制尚未有效形成,目前我國碳價仍遠低于企業(yè)邊際減排成本,碳市場倒逼企業(yè)主動減排的動力不足。

梁希認為,目前國內(nèi)碳價格較歐盟和英國還比較低,短期內(nèi)作用有限,未來可以考慮向涉及出口行業(yè)的部分企業(yè)征收出口碳稅應對,長期還可以考慮如何把非碳市場政策轉(zhuǎn)化為等同碳價格并披露。

在完善碳定價機制的同時,擴大綠電消費成為降低外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡的另一重要路徑。《意見》也提出,充分挖掘綠電供應潛力,擴大綠證綠電交易規(guī)模,進一步滿足外貿(mào)企業(yè)需求。鼓勵資源條件好的地區(qū)通過新能源直連增加企業(yè)綠電供給,積極探索新能源就地就近供應出口園區(qū)。

在綠電應用方面,晶科能源ESG負責人姚臣諶向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,過去5年間,晶科能源綠電使用比例實現(xiàn)大幅提升——從最初不足20%的占比,增長至當前穩(wěn)步50%。“若結(jié)合公司整體業(yè)務規(guī)模的擴張來看,過去5年綠電使用的絕對量增長更是超過10倍,綠色發(fā)展實踐成效顯著。”

此外,隨著越來越多政策鼓勵企業(yè)使用綠電、建設零碳園區(qū)以降低外貿(mào)碳成本。對于實踐過程中需政策與企業(yè)協(xié)同解決的核心問題,姚臣諶建議:一是完善指引性政策。需將 “雙碳” 目標、國家自主貢獻(NDC)目標進一步細化分解,轉(zhuǎn)化為各行業(yè)及企業(yè)可落地、可執(zhí)行的具體減排路線圖,為企業(yè)綠色發(fā)展提供清晰方向。二是明確操作性政策。加快出臺碳足跡核算統(tǒng)一標準、零碳園區(qū)認證規(guī)范等實操性政策文件,填補當前部分領(lǐng)域標準缺失的空白,讓企業(yè)在開展綠色實踐時有章可循、有規(guī)可依。三是強化激勵性政策。通過優(yōu)化財稅支持、創(chuàng)新綠色市場機制等舉措,為企業(yè)在綠色技術(shù)研發(fā)投入、低碳模式創(chuàng)新等方面提供有力激勵,充分調(diào)動企業(yè)參與綠色轉(zhuǎn)型的積極性與主動性。

“建立碳足跡模型是一項相當繁瑣的工作。我們需要對所有投入進行完整的計算(mapping),而不同產(chǎn)品的計算難度各不相同。”諾和新元可持續(xù)發(fā)展副總裁Thomas Steenbech Bomhoff向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,主要難點在于確定每種成分的正確排放因子,“目前全球范圍內(nèi)仍缺乏范圍3數(shù)據(jù),因此,我們必須做出合理的假設,同時通過與供應商和客戶的溝通來爭取更完善的數(shù)據(jù)。”

姚臣諶認為,“摸清碳排放家底”—— 即精準掌握碳排放量的來源、分布及具體體量,是企業(yè)科學開展后續(xù)減排工作的重要前提,唯有如此,減排舉措才能有的放矢。“構(gòu)建良好的綠色貿(mào)易環(huán)境并非單一主體能獨立完成,需要政府、企業(yè)與社會各界加強協(xié)作、形成合力,在政策規(guī)則落地與產(chǎn)業(yè)實踐推進中找到最佳平衡點,共同推動綠色貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。”

清華大學環(huán)境學院副院長、碳中和講席教授徐明認為,外貿(mào)企業(yè)要在全球綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢中提升競爭力,關(guān)鍵在于系統(tǒng)提升綠色低碳發(fā)展能力。

具體地說,理念要轉(zhuǎn)變,企業(yè)需要將綠色發(fā)展從外部要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)生動力,把低碳、節(jié)能、可持續(xù)理念融入企業(yè)戰(zhàn)略與日常運營,把綠色低碳變成企業(yè)新的護城河;產(chǎn)品與生產(chǎn)體系要綠色轉(zhuǎn)型,通過采用清潔能源、提升能效、優(yōu)化供應鏈管理和生命周期設計等方式,推動產(chǎn)品從原料獲取到制造、運輸、使用的全鏈條減排;技術(shù)與服務能力要升級,在輸出產(chǎn)品的同時,積極發(fā)展綠色技術(shù)與管理服務的國際化能力,將自身在節(jié)能減排、碳管理、綠色供應鏈等方面的經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為國際市場競爭優(yōu)勢。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,這一政策的出臺,不僅為中國外貿(mào)企業(yè)應對國際綠色壁壘提供了制度保障,也為推動產(chǎn)業(yè)鏈向綠色低碳升級注入新動力。面對國際綠色貿(mào)易新規(guī),建議外貿(mào)企業(yè)變被動應對為主動布局,加強低碳技術(shù)投入與供應鏈協(xié)同,將綠色合規(guī)壓力轉(zhuǎn)化為國際市場新優(yōu)勢。

加快外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫建設

日前,商務部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼在國務院政策例行吹風會上介紹,今年前三季度,風力發(fā)電機組及零部件增速超過30%;光伏產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)4年出口額超過2000億元;電動汽車出口量去年首次突破了200萬輛;鐵道電力機車、電動摩托車和自行車等綠色交通工具出口也保持著強勁增長。

然而,在全球共同推動綠色轉(zhuǎn)型的同時,新的貿(mào)易規(guī)則與壁壘也隨之浮現(xiàn)。對貿(mào)易產(chǎn)品或服務進行碳排放制約,近年來已經(jīng)成為國際綠色貿(mào)易壁壘的主要方式之一。

《意見》提出加快外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫建設。具體指出,要加快建設國家碳足跡因子數(shù)據(jù)庫,發(fā)布并持續(xù)更新電力碳足跡因子數(shù)據(jù),推進其他基礎(chǔ)能源和原材料碳足跡因子研究,為外貿(mào)企業(yè)核算產(chǎn)品碳足跡提供基礎(chǔ)。鼓勵有條件的行業(yè)、企業(yè)建設行業(yè)碳足跡因子數(shù)據(jù)庫。

北京中創(chuàng)碳投科技有限公司首席雙碳官孟兵站向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,碳足跡管理體系建設已在我國政策層面形成連貫布局。2024年5月,生態(tài)環(huán)境部等多部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》提出,依托國家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫,優(yōu)先聚焦基礎(chǔ)能源、大宗商品及原材料、半成品和交通運輸?shù)戎攸c領(lǐng)域發(fā)布產(chǎn)品碳足跡因子,建立國家產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫。

然而,國家數(shù)據(jù)庫建設仍面臨諸多系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。孟兵站表示,我國碳足跡因子數(shù)據(jù)庫建設已取得階段性突破,但在國際規(guī)則銜接、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、行業(yè)覆蓋廣度等方面仍存在短板。一是行業(yè)覆蓋存在結(jié)構(gòu)性短板,鋼鐵、鋁冶煉等納入CBAM重點征稅領(lǐng)域的行業(yè),數(shù)據(jù)庫僅覆蓋生產(chǎn)環(huán)節(jié)(范圍一、二),原材料開采、運輸?shù)确秶欧乓蜃尤笔А6菙?shù)據(jù)質(zhì)量控制體系比較薄弱,90%的中小企業(yè)仍依賴手工填報數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)溯源能力不足。三是國際互認機制尚未建立,核算標準、排放因子數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一。

推動數(shù)據(jù)庫國際互認,成為破解認可困境的重要路徑。倫敦大學學院教授梁希對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,目前因子庫很難得到國際認可,歐盟和英國主要認可長期服務他們的本地因子庫,比如Ecoinvent, Gabi等數(shù)據(jù)來源。中國除了自身建立因子庫,也應該深度參與國際合作,促成一些多國共同認可的因子庫。因子庫互認的工作也需要積極推動。

值得關(guān)注的是,碳足跡數(shù)據(jù)正從核算工具延伸為貿(mào)易金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)要素。《意見》也鼓勵金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控前提下,基于外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡核算、碳標識認證結(jié)果等豐富金融產(chǎn)品和服務。

上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,未來金融機構(gòu)設計風險模型需兩步走:要先建立碳足跡與違約風險的關(guān)聯(lián)函數(shù),將單位產(chǎn)品碳足跡納入客戶評級;再按碳足跡等級差異化定價,對低碳企業(yè)降低授信門檻。最大技術(shù)難點在于數(shù)據(jù)銜接與量化——企業(yè)碳足跡核算標準不統(tǒng)一,且碳足跡與財務風險的傳導路徑缺乏歷史數(shù)據(jù)支撐,難以精準建模。

發(fā)揮碳定價機制、挖掘綠電潛力

我國已經(jīng)建成覆蓋發(fā)電、鋼鐵、水泥、電解鋁四大行業(yè)的全國碳市場,2027年全國碳市場將進一步擴大覆蓋范圍至八大行業(yè)。孟兵站表示,根據(jù)歐盟“碳關(guān)稅”相關(guān)規(guī)則,我國碳市場定價機制將幫助相關(guān)企業(yè)在一定程度上對沖購買CBAM證書的成本,但是由于我國碳市場仍處于建設初級階段,配額分配的市場化機制尚未有效形成,目前我國碳價仍遠低于企業(yè)邊際減排成本,碳市場倒逼企業(yè)主動減排的動力不足。

梁希認為,目前國內(nèi)碳價格較歐盟和英國還比較低,短期內(nèi)作用有限,未來可以考慮向涉及出口行業(yè)的部分企業(yè)征收出口碳稅應對,長期還可以考慮如何把非碳市場政策轉(zhuǎn)化為等同碳價格并披露。

在完善碳定價機制的同時,擴大綠電消費成為降低外貿(mào)產(chǎn)品碳足跡的另一重要路徑。《意見》也提出,充分挖掘綠電供應潛力,擴大綠證綠電交易規(guī)模,進一步滿足外貿(mào)企業(yè)需求。鼓勵資源條件好的地區(qū)通過新能源直連增加企業(yè)綠電供給,積極探索新能源就地就近供應出口園區(qū)。

在綠電應用方面,晶科能源ESG負責人姚臣諶向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,過去5年間,晶科能源綠電使用比例實現(xiàn)大幅提升——從最初不足20%的占比,增長至當前穩(wěn)步50%。“若結(jié)合公司整體業(yè)務規(guī)模的擴張來看,過去5年綠電使用的絕對量增長更是超過10倍,綠色發(fā)展實踐成效顯著。”

此外,隨著越來越多政策鼓勵企業(yè)使用綠電、建設零碳園區(qū)以降低外貿(mào)碳成本。對于實踐過程中需政策與企業(yè)協(xié)同解決的核心問題,姚臣諶建議:一是完善指引性政策。需將 “雙碳” 目標、國家自主貢獻(NDC)目標進一步細化分解,轉(zhuǎn)化為各行業(yè)及企業(yè)可落地、可執(zhí)行的具體減排路線圖,為企業(yè)綠色發(fā)展提供清晰方向。二是明確操作性政策。加快出臺碳足跡核算統(tǒng)一標準、零碳園區(qū)認證規(guī)范等實操性政策文件,填補當前部分領(lǐng)域標準缺失的空白,讓企業(yè)在開展綠色實踐時有章可循、有規(guī)可依。三是強化激勵性政策。通過優(yōu)化財稅支持、創(chuàng)新綠色市場機制等舉措,為企業(yè)在綠色技術(shù)研發(fā)投入、低碳模式創(chuàng)新等方面提供有力激勵,充分調(diào)動企業(yè)參與綠色轉(zhuǎn)型的積極性與主動性。

企業(yè)要系統(tǒng)提升綠色低碳發(fā)展能力

“建立碳足跡模型是一項相當繁瑣的工作。我們需要對所有投入進行完整的計算(mapping),而不同產(chǎn)品的計算難度各不相同。”諾和新元可持續(xù)發(fā)展副總裁Thomas Steenbech Bomhoff向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,主要難點在于確定每種成分的正確排放因子,“目前全球范圍內(nèi)仍缺乏范圍3數(shù)據(jù),因此,我們必須做出合理的假設,同時通過與供應商和客戶的溝通來爭取更完善的數(shù)據(jù)。”

姚臣諶認為,“摸清碳排放家底”—— 即精準掌握碳排放量的來源、分布及具體體量,是企業(yè)科學開展后續(xù)減排工作的重要前提,唯有如此,減排舉措才能有的放矢。“構(gòu)建良好的綠色貿(mào)易環(huán)境并非單一主體能獨立完成,需要政府、企業(yè)與社會各界加強協(xié)作、形成合力,在政策規(guī)則落地與產(chǎn)業(yè)實踐推進中找到最佳平衡點,共同推動綠色貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。”

清華大學環(huán)境學院副院長、碳中和講席教授徐明認為,外貿(mào)企業(yè)要在全球綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢中提升競爭力,關(guān)鍵在于系統(tǒng)提升綠色低碳發(fā)展能力。

具體地說,理念要轉(zhuǎn)變,企業(yè)需要將綠色發(fā)展從外部要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)生動力,把低碳、節(jié)能、可持續(xù)理念融入企業(yè)戰(zhàn)略與日常運營,把綠色低碳變成企業(yè)新的護城河;產(chǎn)品與生產(chǎn)體系要綠色轉(zhuǎn)型,通過采用清潔能源、提升能效、優(yōu)化供應鏈管理和生命周期設計等方式,推動產(chǎn)品從原料獲取到制造、運輸、使用的全鏈條減排;技術(shù)與服務能力要升級,在輸出產(chǎn)品的同時,積極發(fā)展綠色技術(shù)與管理服務的國際化能力,將自身在節(jié)能減排、碳管理、綠色供應鏈等方面的經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為國際市場競爭優(yōu)勢。

來源:21世紀經(jīng)濟報道 記者雷椰 李德尚玉 北京報道

注:如有侵權(quán),請聯(lián)系義烏電商博覽會組委會刪除此文章